Unser Forschungsprozess setzt sich also aus einzelnen Schritten zusammen. Die genaue Vorgehensweise ist abhängig von der Fragestellung und der Art der Quellen. Materialquellen – also beispielsweise Gemälde – untersucht man mit anderen Methoden als Schriftquellen oder Bildquellen.

Die schriftlichen Quellen werden historisch-kritisch ausgewertet. Das bedeutet, dass man sich beispielsweise beim Lesen immer fragt, wer der Autor war und mit welchem Ziel und in welchem Zusammenhang die Informationen von ihm aufgezeichnet wurden. So kann man besser einschätzen, was sie zur Beantwortung der Forschungsfrage wirklich beitragen können.

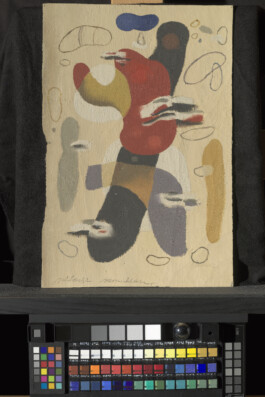

Aber auch Materialquellen wie Gemälde enthalten sehr viele wichtige Informationen über Baumeisters Maltechnik. Um sie zu entschlüsseln, verwenden wir unterschiedliche Methoden: Durch genaues Beobachten kann man herausfinden, wie er seine Materialien verarbeitet hat und welche Eigenschaften sie vermutlich hatten, als er sie frisch aufgetragen hat. Alle ausgewählten Gemälde werden deshalb zunächst mit bloßem Auge und mit einem Stereomikroskop

untersucht und fotografiert.

Willi Baumeister: Verworfenes Gemälde, ca. 1931,

42 x 28,55 cm,

Willi Baumeister Stiftung Inv. Nr. V_005.

Foto: Roland Lenz

Mithilfe des Mikroskops können erste, wichtige Erkenntnisse zum materiellen Aufbau und zur Schichtenabfolge gewonnen werden. Auch Beobachtungen zum Zustand – ob es Schäden oder auffällige Veränderungen gibt – werden notiert.

Durch Vergrößerung mit einem Mikroskop kann man den Schichtenaufbau eines Gemäldes viel besser erkennen als mit dem bloßen Auge.

Foto: Elia Schmid

Die matte Oberfläche einer schwarzen Farbe zeigt in der Vergrößerung beispielsweise Spuren eines Auftrags mit einem sehr feinen Pinsel.

Mikroskopaufnahme aus einer schwarzen Farbe im sichtbaren Licht.

Foto: Ulrike Palm

Bereits im sichtbaren Licht kann man auf diese Weise Vieles erkennen. Manches ist aber nicht sichtbar. Dies gilt zum Beispiel für dünne und durchsichtige Überzüge auf der Bildoberfläche oder für Zeichnungen, die später mit Farbe überdeckt wurden. Mit verschiedenen Strahlenuntersuchungen können wir solche unsichtbaren oder verdeckten Schichten sichtbar machen, ohne das Gemälde auch nur zu berühren. Dabei helfen uns die verschiedenen Wellenlängen des Lichtes außerhalb des sichtbaren Bereichs, wie ultraviolette oder infrarote Strahlen.

Einordnung des sichtbaren Lichts in das elektromagnetische Spektrum. Das für Menschen sichtbare Licht umfasst nur einen sehr schmalen Wellenlängenbereich.

© FWU Institut für Film und Bild (CC-BY-NC 4.0).

Online abrufbar und unverändert übernommen: https://www.leifphysik.de/optik/elektromagnetisches-spektrum/grundwissen/sichtbares-Licht

Nutzt man für die Untersuchung nicht nur das sichtbare Licht, sondern auch weitere angrenzende Wellenlängenbereiche wie z.B. ultraviolette Strahlen (UV) oder Infrarotstrahlen (IR), geben die Gemälde weitere Informationen preis.

Unter UV Bestrahlung entwickeln einige Materialien in Überzügen oder Lacken, die sonst auf den ersten Blick kaum oder nicht sichtbar sind, eine ausgeprägte Fluoreszenz und werden so besser sichtbar.

Im sichtbaren Licht erscheint die Oberfläche der schwarzen Farbe sehr matt, ein Überzug ist nicht erkennbar. Unter UV wird jedoch eine hellblau fluoreszierende Schicht auf der schwarzen Farbe sichtbar, die zuvor im sichtbaren Licht nicht erkennbar war.

Detail aus Fragment V_005 im sichtbaren Licht unter dem Stereomikroskop.

Foto: Ulrike Palm

Dasselbe Detail unter UV:

Auf der schwarzen Farbe wird eine hellblau fluoreszierende Schicht sichtbar.

Foto: Ulrike Palm

Im Fall von Baumeister sehen wir in vielen Fällen solche dünnen, hellblau fluoreszierenden Schichten auf der Oberfläche, deren genaue Zusammensetzung aber erst durch weitere Untersuchungen geklärt werden muss.

Infrarotstrahlen dringen hingegen in die Bildoberfläche ein und können so tieferliegende Malschichten oder Zeichnungen sichtbar machen, die mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar sind, weil sie später verdeckt wurden. Diese Methode wird Infrarot-Reflektographie genannt, weil mithilfe einer besonderen Kamera die reflektierten IR Strahlen aufgezeichnet werden und ein schwarz-weißes Bild ergeben.

Detail im sichtbaren Licht aus Willi Baumeister:

Verworfenes Gemälde, ca. 1931,

42 x 28,55 cm,

Willi Baumeister Stiftung Inv. Nr. V_005.

Mit bloßem Auge sind in den Randbereichen der Malerei nur an wenigen Stellen Bleistiftlinien erkennbar.

Foto: Roland Lenz.

In der Infrarot-Reflektographie werden zusätzliche Zeichenlinien erkennbar, die unter den Malschichten verborgen sind.

Foto: Roland Lenz

Alle Beobachtungen werden schriftlich und fotografisch genau dokumentiert und bilden eine wichtige Grundlage für die folgenden Materialanalysen: Auch wenn man noch nicht weiß, um welche Materialien es sich genau handelt, bekommt man bereits einen Überblick über den Schichtenaufbau und die flächige Verteilung von verschiedenen Materialien in der Bildfläche. Dies ist wichtig, um geeignete – d.h. möglichst repräsentative – Stellen für die folgende Probenentnahme und die Materialanalysen auszuwählen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man die Analyseergebnisse am Ende auch gut interpretieren kann.

Unsere zentrale Forschungsfrage, wie sich die Materialität von Baumeisters Gemälden zwischen 1930 und 1955 tatsächlich verändert hat, kann man aber nur beantworten, wenn man die Materialien in den Gemälden analysiert, d.h. ihre chemische Zusammensetzung untersucht.

Malmaterialien bestehen aus zwei Grundbestandteilen: den farbgebenden Pigmenten und den Bindemitteln, die diese zusammenhalten und auf der Unterlage festhalten.

Je nachdem, ob man die Farbmittel oder die Bindemittel analysieren möchte, kommen dafür unterschiedliche Methoden zum Einsatz. Einige sind berührungsfrei, andere sind invasiv, d.h. sie greifen durch Probenentnahmen in die Substanz der Gemälde ein.

Die berührungsfreien Techniken arbeiten mit verschiedenen Wellenlängen des elektromagnetischen Spektrums. In unserem Projekt kommen die Infrarotspektroskopie, die RAMAN-Spektroskopie und die Röntgenfluoreszenz-Analyse zum Einsatz. Eine weitere zerstörungsfreie Methode, die einen breiten Wellenlängenbereich zur Identifikation von Materialien heranzieht, ist die sogenannte Hyperspektrale Bildgebung.

Bei der Infrarotspektroskopie und der RAMAN-Spektroskopie werden mithilfe von Infrarotstrahlen einige Molekülteile des zu untersuchenden Materials in charakteristische Schwingungen versetzt. Sie eignen sich insbesondere auch für den Nachweis von organischen Materialien wie Bindemitteln und synthetisch-organischen Pigmenten.

Beide Techniken kann man sowohl an entnommenen Proben als auch berührungsfrei an den Gemäldeoberflächen anwenden. Arbeitet man berührungsfrei, nutzt man die reflektierte Strahlung, die von der Materialoberfläche zurückgeworfen und durch einen Sensor aufgezeichnet wird (sog. Infrarotspektroskopie und RAMAN-Spektroskopie in Reflexion).

Diese charakteristischen Schwingungen werden in Form eines Spektrums aufgezeichnet und können genutzt werden, um das betreffende Material zu identifizieren. Der Vergleich mit Spektren von Referenzmaterialien mit bekannter Zusammensetzung (sog. Referenzspektren) hilft jeweils bei der Identifikation unbekannter Materialien.

Solche Vergleichsspektren findet man in Referenz-Datenbanken. Die Auswertung der Messungen und der Vergleich mit Referenz-Spektren ist aufwändig

Foto: Elia Schmid

Die besondere Herausforderung in unserem Forschungsbereich ist, dass wir es dabei mit gealterten Materialien zu tun haben. Referenzspektren frischer Proben sind nicht unbedingt vergleichbar. Alternativ kann man auch selbst gealterte Proben mit bekannter Zusammensetzung messen. Solche findet man z.B. in historischen Materialsammlungen.

Die Röntgenfluoreszenz-Analyse arbeitet hingegen mit im Vergleich zu Infrarotstrahlen deutlich energiereicheren Röntgenstrahlen. Treffen diese Strahlen auf ein Material, schlagen sie dort Elektronen aus den inneren Schalen der Atome heraus, die durch nachrückende Elektronen wieder besetzt werden. Dabei wird eine materialspezifische Fluoreszenz erzeugt, die dann aufgezeichnet und zur Identifikation des Materials genutzt werden kann. Mit dieser Technik lassen sich vor allem anorganische Pigmente identifizieren.

Diese Technik kann auch in Form einer flächigen Untersuchung angewendet werden: Die einzelnen Punktmessungen werden dann zu einem Bild zusammengesetzt und ergeben eine Karte (engl. Mapping) der vorhandenen Elemente.

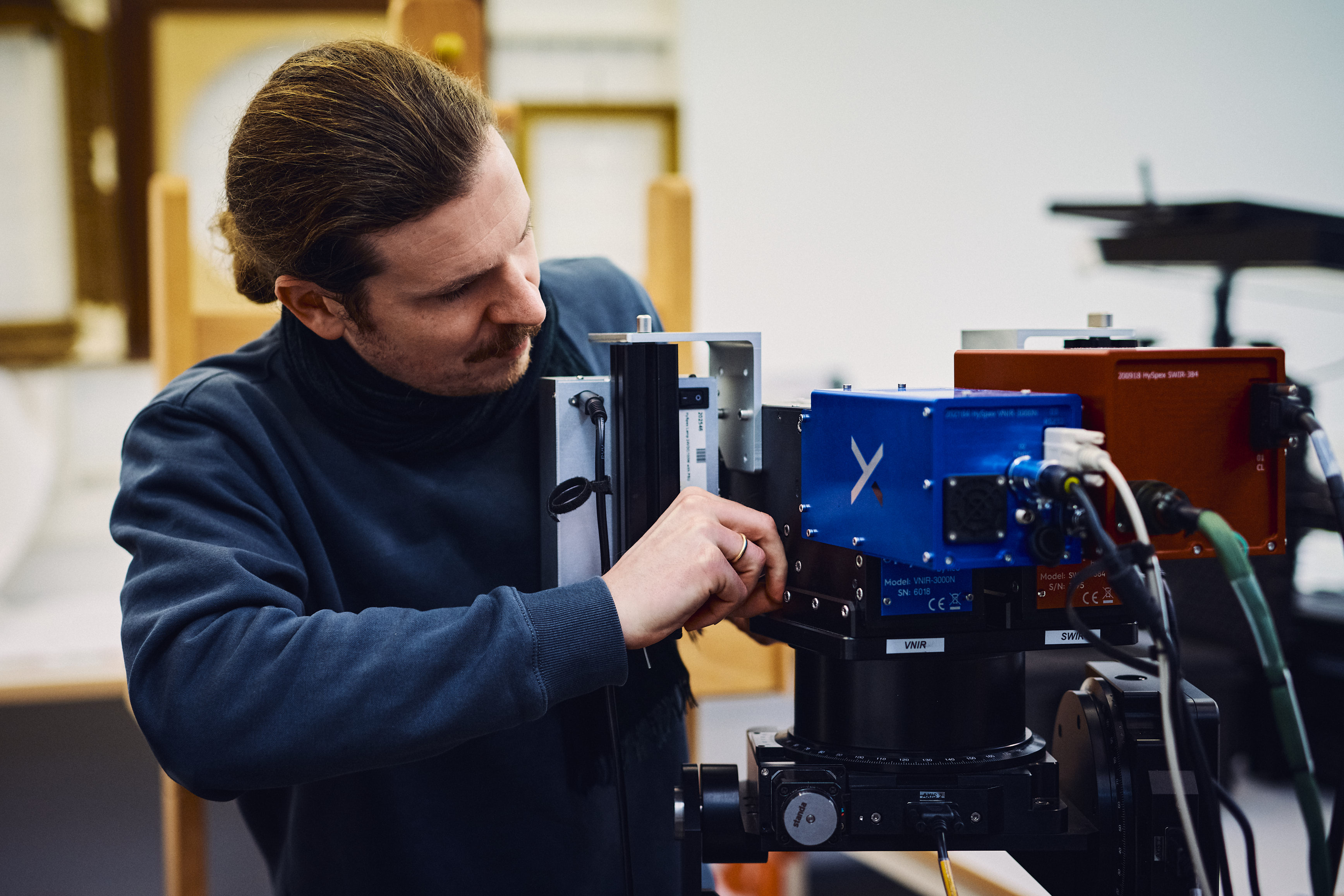

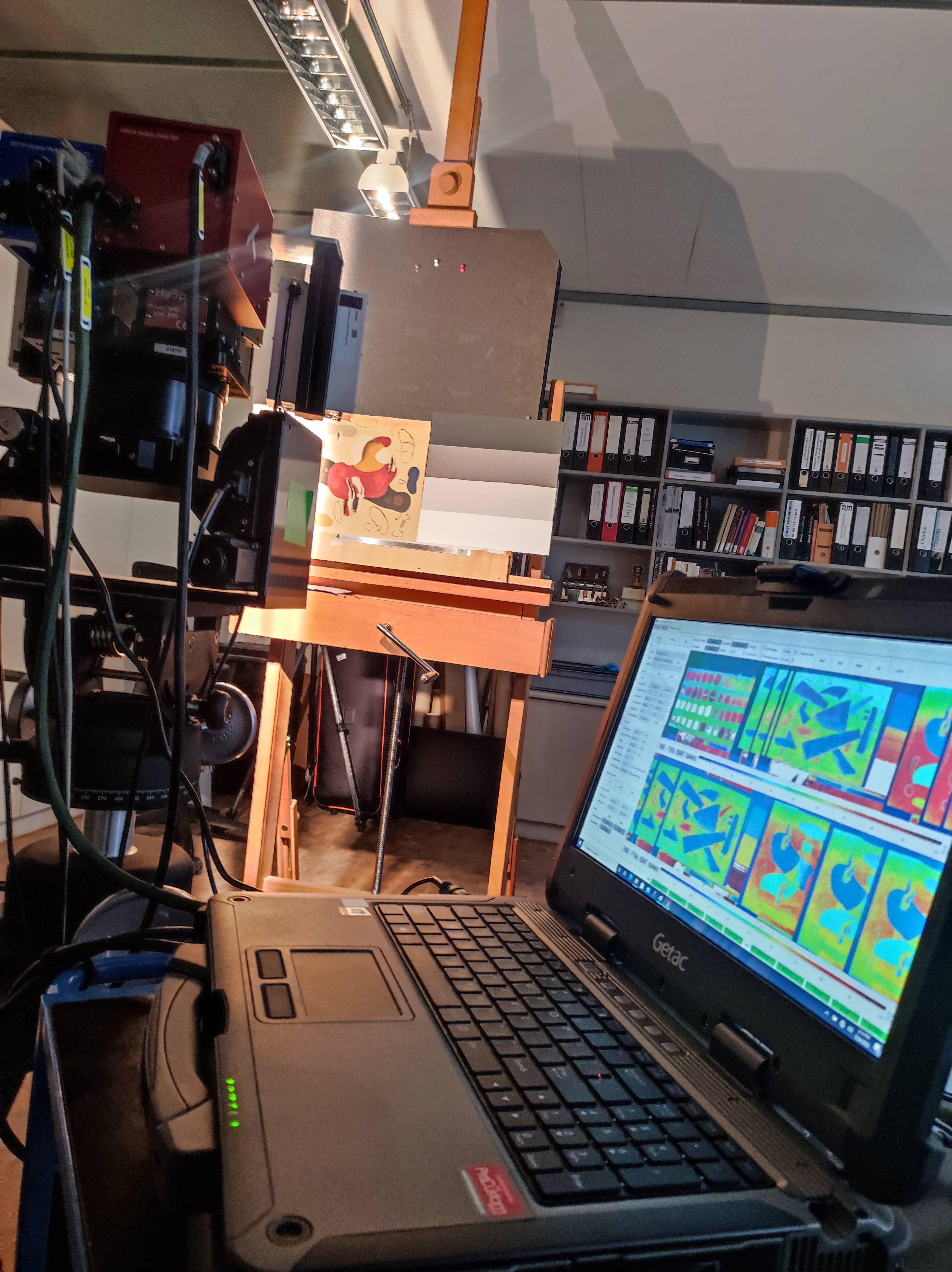

Die Hyperspektrale Bildgebung (engl. Hyperspectral Imaging, HSI) ist eine Technik, bei der mithilfe besonderer Kameras für jeden Pixel eines Bildes ein Reflexionsspektrum eines breiten Wellenlängenbereichs erfasst wird. Auf diese Weise wird ein hochdimensionaler Datensatz der gemessenen Oberfläche erzeugt, der wie ein einzigartiger „Fingerabdruck“ für die Identifizierung von Materialien genutzt werden kann.

Mithilfe von zwei Kameras, die zusammen einen sehr breiten Wellenlängenbereich des elektromagnetischen Spektrums erfassen, untersucht Simon Mindermann Fragmente von Willi Baumeister.

Foto: Elia Schmid

Gleichzeitig lässt sich mit dieser Technik potenziell auch die Verteilung unterschiedlicher Materialien auf der Bildfläche darstellen (Mapping), was für die Vorbereitung von Probenentnahmen ein wichtiger Schritt sein kann.

Die von den Kameras gesammelten Daten werden am Computer visualisiert und ausgewertet.

Foto: Katja Lorenz

Diese Methode ist in anderen Forschungsdisziplinen schon länger etabliert, muss aber für die Untersuchung von Gemälden erst noch adaptiert und evaluiert werden. Für die Identifizierung von Pigmenten im Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts und nahen Infrarots (VNIR) wird HSI bereits seit einiger Zeit erfolgreich eingesetzt. Die Untersuchung von Bindemitteln im Bereich des kurzwelligen Infrarots (SWIR, Wellenlängenbereich 1000–2500 nm) stellt jedoch noch eine komplexe Herausforderung dar. Deshalb hat sich Katja Lorenz im Rahmen ihrer Masterarbeit mit der Frage beschäftigt, ob HSI zur Unterscheidung und Identifizierung von typischen Bindemitteln auf Baumeisters Gemälden geeignet ist, wobei ihre Möglichkeiten und potenziellen Grenzen herausgearbeitet wurden.

(Ergebnisse von Katja Lorenz)

Die verschiedenen berührungsfreien Techniken haben den Vorteil, dass sich mit ihnen ein Überblick über die Verteilung der Materialien in der Bildfläche ergibt, ohne dass eine Probe entnommen werden muss. Bei der Hyperspektralen Bildgebung und auch bei der Röntgenfluoreszenz-Analyse lassen sich die Ergebnisse auch in Form eines detaillierten, flächigen Bildes darstellen (Mapping).

Ihr Nachteil liegt darin, dass die Ergebnisse schwierig zu interpretieren sind: Im Normalfall liegen an einer Stelle mehrere Schichten mit unterschiedlichen Materialien übereinander. Dann ist nicht klar, in welcher Schicht sich das nachgewiesene Material tatsächlich befindet. Außerdem sind ihre Ergebnisse häufig weniger genau als die von invasiven Techniken, die auf Probenentnahmen basieren: Oft können nur die Hauptbestandteile in einer Schicht nachgewiesen werden. Nebenbestandteile, die in geringerer Menge vorkommen, können leicht übersehen werden oder sind nicht nachweisbar, weil sie unterhalb der Nachweisgrenze liegen. Außerdem ist zwar eine erste Klassifizierung der vorhandenen Materialien in Materialgruppen wie z.B. Proteine möglich, eine feinere Identifikation – also um welches Protein es sich genau handelt – erfordert aber in der Regel andere Messtechniken. Es bleiben also jeweils noch einige Fragen offen, die mit weiteren Methoden geklärt werden müssen. Diese Techniken helfen uns aber, einen ersten Überblick über die Verteilung von Materialien in der Bildfläche zu bekommen und so ganz gezielt geeignete Stellen für die Probenentnahmen auszuwählen.

Die Entnahme von Materialproben gehört zwar zu unserem Forschungsprozess und dient dem Erkenntnisgewinn, aber an originalen Gemälden fällt die Entscheidung trotzdem oft schwer, denn sie ist immer mit einer – wenn auch sehr kleinen – Zerstörung des Originals verbunden. Da ist es gut für uns, dass Baumeister viele Gemälde zwar verworfen, aber nicht weggeworfen hat. An diesen verworfenen Gemälden können wir viel über die Materialität seiner Kunstwerke lernen, ohne die Originale selbst beproben zu müssen.

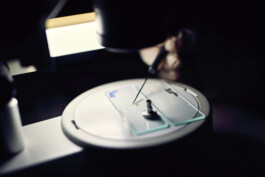

Bei der Probenentnahme unterscheiden wir zwei Arten von Proben: Pulverproben, die durch Abschaben mit einem feinen Skalpell entnommen werden, und Proben des gesamten Schichtenpakets, die anschließend in einen aushärtenden Kunststoff eingebettet werden, und die damit einen Querschnitt durch alle Schichten des Gemäldes abbilden (sog. Querschliffe). Die Orte der Probenentnahme an den Gemälden werden ganz genau ausgemessen und fotografisch dokumentiert. Die notwendige Probenmenge orientiert sich an der sogenannten Nachweisgrenze der anschließenden Analyse-Techniken: Jede Technik braucht eine Mindestmenge an Material, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erzielen. Die verwendeten Techniken sind sehr sensitiv, d.h. wir brauchen nur ganz kleine Mengen an Proben. In den beiden Mikroskopaufnahmen kann man gut erkennen, wie klein die Probenentnahmestellen sind.

Mikroskopaufnahme vor der Probenentnahme.

Foto: Ulrike Palm

Mikroskopaufnahme nach der Probenentnahme.

Foto: Ulrike Palm

Probenentnahmestelle in der schwarzen Malschicht des verworfenen Gemäldes V_005. Oben: vor der Entnahme, unten: nach der Probenentnahme. Der weiße Rahmen markiert die Stelle der Schabeprobe, die weniger als einen halben Millimeter im Quadrat misst. Sie ist mit dem bloßem Auge kaum erkennbar.

Ein besonderer Fokus des Projektes liegt auf der genauen Identifikation der Bindemittel, die Baumeister in seinen Gemälden verwendet hat.

Die Proben kommen zwischen zwei Glas-Objektträgern im Labor an.

Foto: Elia Schmid

Die dafür entnommenen Proben sind so klein, dass man sie nur unter dem Mikroskop erkennen und für die folgenden Analysen vorbereiten kann.

Die Proben werden vor der Analyse unter dem Mikroskop kontrolliert.

Foto: Elia Schmid

Für die Bestimmung der Bindemittel werden die Pulverproben mittels Pyrolyse-Gaschromatographie-Massenspektrometrie (Pyrolyse GC/MS) untersucht.

Bei dieser Analysetechnik wird die Probe zunächst erhitzt, um sie zu zersetzen und in flüchtige Abbauprodukte zu überführen (Pyrolyse). Die einzelnen Bestandteile werden dann mithilfe der Gaschromatographie (GC) aufgetrennt und anschließend mit einem Massenspektrometer (MS) identifiziert.

Foto: Elia Schmid

Nur wenige Labore in Deutschland sind auf die Analyse von gealterten Gemäldeproben mithilfe von GC-MS spezialisiert. Hierfür braucht es jahrelange Erfahrung und viel Fingerspitzengefühl im Umgang mit den winzigen Proben.

Foto: Elia Schmid

Die Proben werden unter dem Mikroskop zunächst in wenige Millimeter große Probenbehälter aus Metall gefüllt. Mit einer Feinwaage wird überprüft, ob bei der Entnahme die minimal notwendige Probenmenge für die Analyse erreicht wurde.

Foto: Elia Schmid

Dann werden sie in die Probenkammern des Gaschromatographen eingesetzt.

Die Interpretation der Ergebnisse und der Vergleich mit Referenzmaterialien ist auch bei dieser Analysemethode sehr zeitaufwändig.

Foto: Elia Schmid

Nach Abschluss der Analyse erhält man ein Chromatogramm, das man mit Referenzspektren bekannter Materialien vergleichen kann. Die einzelnen Peaks sind charakteristisch für unterschiedliche Stoffe. Auf diese Weise kann man die einzelnen Stoffe in der Probe bestimmen. Für eine gute Interpretation braucht man viel Erfahrung und eine sehr gute Referenzdatenbank, in der auch gealterte Proben erfasst sind.

Chromatogramm einer Probe von Willi Baumeister

© Doerner Institut und Deutsches Museum, München.

In dem Chromatogramm einer Probe von Willi Baumeister wurden die einzelnen Peaks bei der Auswertung unterschiedlichen Stoffen zugeordnet: Ein synthetisches Harz (Cyclohexanon) ist ebenso enthalten wie mehrere Fettsäuren (FC16, FC18) aus Ölen und viele verschiedene, historische Weichmacher (Phthalsäureanhydrid, DEP, DIBP, DBP, BBP, DEHP).

Auch an den Querschliffen werden weitere Untersuchungen durchgeführt: Zum einen kann man sie unter dem Lichtmikroskop sowohl im sichtbaren Licht als auch unter UV Bestrahlung untersuchen und so verschiedene Schichten – sowohl durchsichtige als auch pigmentierte – sichtbar machen. Auf diese Weise können die stereomikroskopischen Beobachtungen des Schichtenaufbaus oftmals noch einmal präzisiert und ergänzt werden.

In dieser Probe aus einer roten Farbschicht eines verworfenen Gemäldes kann man unter dem Lichtmikroskop den Schichtenaufbau erkennen: auf einer hellen Schicht – der Grundierung – liegt hier eine rote Farbschicht. Unter UV-Bestrahlung wird auf der roten Farbschicht noch eine weitere, sehr dünne, hellblau fluoreszierende Schicht auf der Oberfläche sichtbar, die im sichtbaren Licht unsichtbar war.

Der Maßstab verdeutlicht auch noch einmal, wie klein die Probe ist: 100 Mikrometer entsprechen 0,1 mm.

Ein Querschliff aus einem verworfenen Gemälde bei Betrachtung im sichtbaren Licht unter dem Lichtmikroskop.

Foto: Stephanie Dietz

Derselbe Querschliff unter dem Lichtmikroskop unter UV-Bestrahlung.

Foto: Stephanie Dietz

An den Querschliffen lassen sich mithilfe weiterer Analysemethoden sowohl die Farbmittel (Pigmente) als auch die Bindemittel in den einzelnen Schichten bestimmen. Für die Bestimmung der anorganischen Farbmittel verwendet man Rasterelektronenmikroskopie mit Energiedispersiver Röntgenspektroskopie (REM-EDX), für die der organischen Farbmittel ein RAMAN-Spektrometer. Die Verteilung der Bindemittel im Schichtengefüge lässt sich mithilfe des sogenannten FTIR-Imaging untersuchen.

Jede der hier beschriebenen, berührungsfreien und invasiven Techniken hat ihre eigenen Stärken und Schwächen. Erst in der Kombination ergeben sie ein möglichst vollständiges Bild der tatsächlichen Materialität eines Werkes. Ziel ist es, durch ihre kluge Kombination möglichst genaue und umfangreiche Informationen zu bekommen, und dabei aber gleichzeitig möglichst wenige und kleine Proben zu entnehmen.

Auf diese Weise lernen wir Schritt für Schritt mehr über die Materialien, die Baumeister zwischen 1930 und 1955 verwendet hat: Das Bild vervollständigt sich. Die Untersuchungen der Gemälde sind dabei wichtige Puzzlestücke, ebenso wie die Angaben in Briefen oder Rechnungen für Malmaterialien. Am Ende müssen alle Ergebnisse im Vergleich zusammengeführt und im Forschungsteam diskutiert werden.

Oft stellt sich dann aber die Frage, aus welchen Produkten die Materialien genau stammen, die in den Gemälden analytisch nachgewiesen werden: Waren bestimmte Stoffe wie synthetische Harze Bestandteil von Künstlerfarben oder von industriellen Lacken, die Kurt Herberts zur Verfügung gestellt hat? Um dies zu klären, liefern vergleichende Untersuchungen von historischen Tubenfarben, Firnisflaschen o.ä. aus dem Künstlernachlass wichtige Anhaltspunkte. Auch Quellenrecherchen in Archiven von Künstlerfarbenherstellern können Aufschluss über die Zusammensetzung einzelner Produkte geben, die Baumeister kaufte. Dies ist Inhalt der Masterarbeit von Saskia Link (Ergebnisse).

Um zu beurteilen, ob Baumeisters maltechnische Experimente außergewöhnlich waren oder eine zeittypische Erscheinung, die auch andere deutsche Künstler in der Zeit betraf, müssen noch weitere Quellen ausgewertet werden. Dazu gehört neben der aktuellen Fachliteratur auch die zeitgenössische maltechnische Ratgeberliteratur, wie die einflussreichen und vielgelesenen Bücher von Max Doerner oder Kurt Wehlte, oder maltechnische Fachzeitschriften.

Am Ende sind viele Fragen geklärt – und gleichzeitig ergeben sich stets viele neue Fragen, denen man weiter nachgehen kann.