3–4

Willi Baumeister: Verworfenes Gemälde, ca. 1931, 42 x 28,5 cm, Willi Baumeister Stiftung Inv. Nr. V_005.

Foto: Elia Schmid

5–6

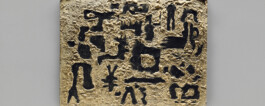

Willi Baumeister: Verworfenes Gemälde, ca. 1948, 35,5 x 46 cm, Willi Baumeister Stiftung Inv. Nr. V_004.

Foto: Elia Schmid

7

Willi Baumeister, Atelier Gänsheidestr. 26, Stuttgart, circa 1954. CC BY-NC-SA 3.0 Archiv Baumeister im Kunstmuseum Stuttgart.

Foto: Johannes Schubert

8

Willi Baumeister, Atelier Gänsheidestr. 26, Stuttgart, 1948. CC BY-NC-SA 3.0 Archiv Baumeister im Kunstmuseum Stuttgart.

Foto: Kyra Stromberg

Das Projekt besteht aus zwei Teilen: Einem kunsttechnologischen Forschungsprojekt und einem Vermittlungsprojekt. Es wird von der Schoof‘schen Stiftung und der Wüstenrot Stiftung gefördert.

Wie geht man als Künstler*in mit schwierigen Rahmenbedingungen um? Empfindet man einen Materialmangel als Einschränkung oder als Anreiz, um alte Gewohnheiten zu hinterfragen und etwas Neues auszuprobieren? Oder anders gefragt: Kann ein neues Material dazu anregen, maltechnisch innovative Wege einzuschlagen?

Diese Fragen hat sich der deutsche Maler Willi Baumeister (1889–1955) vor allem in den Jahren zwischen 1930 und 1955 gestellt – Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg führten damals zu einer Verknappung von traditionellen Malmaterialien, die ihn zu maltechnischen Experimenten anregten. Dr. Kurt Herberts – ein deutscher Lackhersteller – gab ihm während des Krieges einen geschützten Raum für seine Versuche.

Baumeisters Antworten auf diese Fragen suchen wir heute in seinen Bildern: Das an der ABK Stuttgart im Studiengang Gemälde- und Skulpturenrestaurierung angesiedelte, kunsttechnologische Forschungsprojekt nimmt seine Werke und ihre Materialität in dieser Zeitspanne näher unter die Lupe.

Dazu untersuchen wir seine Gemälde und weitere Archivalien im Archiv Baumeister im Kunstmuseum Stuttgart und in der Willi Baumeister Stiftung (Stuttgart).

Bildnachweise:

1

Foto: Elia Schmid

2

Willi Baumeister: Verworfenes Gemälde, ca. 1948, 35,5 x 46 cm, Willi Baumeister Stiftung Inv. Nr. V_004.

Foto: Elia Schmid

3

Willi Baumeister: Verworfenes Gemälde mit ausgeprägtem Craquelé (Fragment), ca. 1938–42, 51,6 x 36,2 cm, Willi Baumeister Stiftung Inv. Nr. V_014a.

Foto: Elia Schmid

4

Historische Tuben-Ölfarben im RED / LUKAS Archiv

© LUKAS.

Foto: Elia Schmid

Die zentrale Frage, die wir in unserem kunsttechnologischen Forschungsprojekt beantworten wollen, ist: Welche Malmaterialien hat Willi Baumeister zwischen 1930 und 1955 verwendet? Welche erprobten Materialien musste er aufgrund von Rohstoffmangel ersetzen, und welche kamen stattdessen neu hinzu?

Mit der Beantwortung dieser Fragen legen wir die Basis für ein grundlegendes Verständnis der Malmaterialien und der damit verbundenen Alterungsprozesse: In welchem Zustand befinden sich seine Gemälde heute und wie wird er sich zukünftig entwickeln? Diese kunsttechnologischen und konservierungswissenschaftlichen Forschungsfragen sind unsere Art der Grundlagenforschung.

Um diese Fragen zu beantworten, arbeiten wir in einem interdisziplinären Team zusammen und werten gemeinsam verschiedene Quellen aus.

Bildnachweise:

1–13

Foto: Elia Schmid

Teamarbeit ist die Voraussetzung für erfolgreiche kunsttechnologische Forschung.

Die Fragestellungen, die wir bearbeiten, bewegen sich an der Schnittstelle verschiedener Disziplinen aus Geistes- und Naturwissenschaften. Weil kein*e Forschende*r alle Fragen alleine beantworten kann und jede*r spezielle Kompetenzen in das Projekt einbringt, arbeiten wir in einem interdisziplinären Team.

Bildnachweise:

1

Foto: Elia Schmid

2

Rechnung der Fa. Albert Martz vom 14.2.1942, Archiv Baumeister im Kunstmuseum Stuttgart

Foto: Elia Schmid

3

Rechnung der Fa. Chr. Lechler vom 6. Juni 1955 Archiv Baumeister im Kunstmuseum Stuttgart

Foto: Elia Schmid

4

Willi Baumeister in seinem Stuttgarter Atelier im Jahr 1954 (CC BY-NC-SA 3.0). Archiv Baumeister im Kunstmuseum Stuttgart

Historische Fotografie: Johannes Schubert. Foto im Archiv: Elia Schmid

5–7

Werkzeuge und historische Materialproben, Archiv Baumeister im Kunstmuseum Stuttgart

Foto: Elia Schmid

8

Brief von Willi Baumeister vom 12.11.1947, Archiv Baumeister im Kunstmuseum Stuttgart

Foto: Elia Schmid

9

Palette im Nachlass des Künstlers, Archiv Baumeister im Kunstmuseum Stuttgart

10

Historische Materialproben aus dem Labor für Archäometrie und Konservierungswissenschaft der ABK Stuttgart

Foto: Elia Schmid

Um Antworten auf unsere Fragen (Forschungsfragen) zu finden, brauchen wir Quellen. Diese geben Auskunft darüber, wie sich die Materialität von Willi Baumeisters Malerei zwischen 1930 und 1955 verändert hat und welche Gründe es dafür gab.

Die Quellen sind sehr unterschiedlich: Wir untersuchen Materialquellen wie Gemälde, Paletten oder Tubenfarben, aber auch schriftliche Quellen wie Briefe, Tagebuchaufzeichnungen oder Rechnungen. Auch Bildquellen wie historische Fotos oder Filmaufnahmen können interessante Informationen enthalten. Glücklicherweise hat Baumeister gern alle möglichen Dinge aufgehoben, die sich heute noch in seinem Nachlass im Archiv Baumeister im Kunstmuseum Stuttgart befinden. Wie Puzzlestücke enthalten die einzelnen Quellen jeweils wichtige Teilinformationen, die aber erst durch das Zusammensetzen ein Gesamtbild ergeben.

Bildnachweise:

1

Saskia Link bei der Recherche im RED / LUKAS Archiv in Düsseldorf.

Foto: Elia Schmid

2–5

Foto: Elia Schmid

6

Inken Holubec und Wibke Neugebauer bei der Recherche im RED / LUKAS Archiv in Düsseldorf.

Foto: Elia Schmid

Jeder Forschungsprozess folgt einem Plan: Der Methodik. Das Ziel ist es, Schritt für Schritt alle Informationen zu sammeln, die man für die Beantwortung der Forschungsfragen braucht.

Das Besondere an der kunsttechnologischen Methodik ist, dass zu diesem Zweck viele unterschiedliche Arten von Quellen ausgewertet werden. Um sie zum Sprechen zu bringen, benutzen wir sehr unterschiedliche Methoden aus den Geistes- und Naturwissenschaften. Das ist etwas Besonderes, denn es erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Bereitschaft der Forschenden, sich auf unterschiedliche Denk- und Arbeitsweisen einzulassen. Das macht die Zusammenarbeit herausfordernd, aber auch besonders interessant.

Am Ende des Forschungsprozesses müssen in Teamarbeit die Einzelergebnisse zusammengeführt und gemeinsam ausgewertet werden: Können sie die Forschungsfragen bereits beantworten, oder fehlen noch Informationen?

Bildnachweise:

1

Foto: Elia Schmid

Bildnachweise:

1–2

Foto: Elia Schmid

Wir möchten unseren Forschungsprozess und unsere Ergebnisse nicht nur einem Fachpublikum, sondern auch einer breiteren, interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Die Wüstenrot Stiftung fördert diesen Teil unseres Projektes, der sich in zwei Teilschritte gliedert: die Vermittlung des Forschungsprozesses während des laufenden Projektes und die Vermittlung der Forschungsergebnisse als Projektabschluss.

Das Projekt besteht aus zwei Teilen: Einem kunsttechnologischen Forschungsprojekt und einem Vermittlungsprojekt. Es wird von der Schoof‘schen Stiftung und der Wüstenrot Stiftung gefördert.

Wie geht man als Künstler*in mit schwierigen Rahmenbedingungen um? Empfindet man einen Materialmangel als Einschränkung oder als Anreiz, um alte Gewohnheiten zu hinterfragen und etwas Neues auszuprobieren? Oder anders gefragt: Kann ein neues Material dazu anregen, maltechnisch innovative Wege einzuschlagen?

Diese Fragen hat sich der deutsche Maler Willi Baumeister (1889–1955) vor allem in den Jahren zwischen 1930 und 1955 gestellt – Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg führten damals zu einer Verknappung von traditionellen Malmaterialien, die ihn zu maltechnischen Experimenten anregten. Dr. Kurt Herberts – ein deutscher Lackhersteller – gab ihm während des Krieges einen geschützten Raum für seine Versuche.

Baumeisters Antworten auf diese Fragen suchen wir heute in seinen Bildern: Das an der ABK Stuttgart im Studiengang Gemälde- und Skulpturenrestaurierung angesiedelte, kunsttechnologische Forschungsprojekt nimmt seine Werke und ihre Materialität in dieser Zeitspanne näher unter die Lupe.

Dazu untersuchen wir seine Gemälde und weitere Archivalien im Archiv Baumeister im Kunstmuseum Stuttgart und in der Willi Baumeister Stiftung (Stuttgart).

Die zentrale Frage, die wir in unserem kunsttechnologischen Forschungsprojekt beantworten wollen, ist: Welche Malmaterialien hat Willi Baumeister zwischen 1930 und 1955 verwendet? Welche erprobten Materialien musste er aufgrund von Rohstoffmangel ersetzen, und welche kamen stattdessen neu hinzu?

Mit der Beantwortung dieser Fragen legen wir die Basis für ein grundlegendes Verständnis der Malmaterialien und der damit verbundenen Alterungsprozesse: In welchem Zustand befinden sich seine Gemälde heute und wie wird er sich zukünftig entwickeln? Diese kunsttechnologischen und konservierungswissenschaftlichen Forschungsfragen sind unsere Art der Grundlagenforschung.

Um diese Fragen zu beantworten, arbeiten wir in einem interdisziplinären Team zusammen und werten gemeinsam verschiedene Quellen aus.

Teamarbeit ist die Voraussetzung für erfolgreiche kunsttechnologische Forschung.

Die Fragestellungen, die wir bearbeiten, bewegen sich an der Schnittstelle verschiedener Disziplinen aus Geistes- und Naturwissenschaften. Weil kein*e Forschende*r alle Fragen alleine beantworten kann und jede*r spezielle Kompetenzen in das Projekt einbringt, arbeiten wir in einem interdisziplinären Team.

Um Antworten auf unsere Fragen (Forschungsfragen) zu finden, brauchen wir Quellen. Diese geben Auskunft darüber, wie sich die Materialität von Willi Baumeisters Malerei zwischen 1930 und 1955 verändert hat und welche Gründe es dafür gab.

Die Quellen sind sehr unterschiedlich: Wir untersuchen Materialquellen wie Gemälde, Paletten oder Tubenfarben, aber auch schriftliche Quellen wie Briefe, Tagebuchaufzeichnungen oder Rechnungen. Auch Bildquellen wie historische Fotos oder Filmaufnahmen können interessante Informationen enthalten. Glücklicherweise hat Baumeister gern alle möglichen Dinge aufgehoben, die sich heute noch in seinem Nachlass im Archiv Baumeister im Kunstmuseum Stuttgart befinden. Wie Puzzlestücke enthalten die einzelnen Quellen jeweils wichtige Teilinformationen, die aber erst durch das Zusammensetzen ein Gesamtbild ergeben.

Jeder Forschungsprozess folgt einem Plan: Der Methodik. Das Ziel ist es, Schritt für Schritt alle Informationen zu sammeln, die man für die Beantwortung der Forschungsfragen braucht.

Das Besondere an der kunsttechnologischen Methodik ist, dass zu diesem Zweck viele unterschiedliche Arten von Quellen ausgewertet werden. Um sie zum Sprechen zu bringen, benutzen wir sehr unterschiedliche Methoden aus den Geistes- und Naturwissenschaften. Das ist etwas Besonderes, denn es erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Bereitschaft der Forschenden, sich auf unterschiedliche Denk- und Arbeitsweisen einzulassen. Das macht die Zusammenarbeit herausfordernd, aber auch besonders interessant.

Am Ende des Forschungsprozesses müssen in Teamarbeit die Einzelergebnisse zusammengeführt und gemeinsam ausgewertet werden: Können sie die Forschungsfragen bereits beantworten, oder fehlen noch Informationen?

Wir möchten unseren Forschungsprozess und unsere Ergebnisse nicht nur einem Fachpublikum, sondern auch einer breiteren, interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Die Wüstenrot Stiftung fördert diesen Teil unseres Projektes, der sich in zwei Teilschritte gliedert: die Vermittlung des Forschungsprozesses während des laufenden Projektes und die Vermittlung der Forschungsergebnisse als Projektabschluss.